红色印记

红色印记

富宁滇黔桂边区苏维埃政府旧址 李雨霖 摄

富宁滇黔桂边区革命根据地 李雨霖 摄

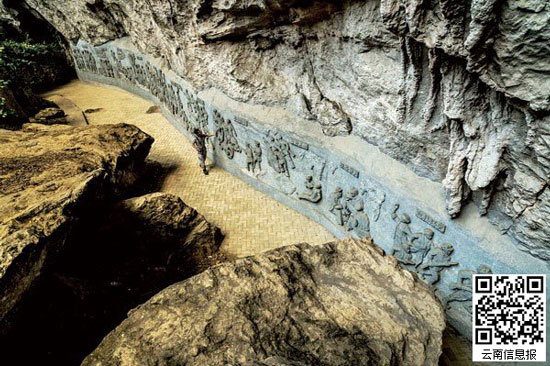

富宁谷拉红军洞 李雨霖 摄

富宁谷拉红军碉堡 李雨霖 摄

2020年,是红军长征胜利84周年。在全国各地隆重纪念红军长征胜利84周年之际,云南作为长征经过的重要省份之一,也以形式多样的纪念活动来缅怀革命先辈的丰功伟绩,充分发掘长征精神的历史内涵与时代价值。但是,却很少有读者知道,在云南和广西交界的富宁县,却是红军在86年前最早进入云南的地方。富宁成为中国共产党在云南创建最早、斗争范围最广、坚持时间最长的一块红色革命根据地,也是中央红军长征后在南方坚持游击战的重要根据地之一,仅富宁县内就有2600多名各族儿女积极投身革命队伍,被誉为滇黔桂边区及“云南红都”。

富宁县与广西百色毗邻,又与越南山水相连。1929年12月11日,邓小平、张云逸领导了著名的百色起义,建立中国工农红军第七军和右江苏维埃政府,开辟右江革命根据地。富宁革命先驱李杏锦和刘家华受革命形势影响,前往参加红七军。1930年10月,红军主力北上江西,留下师长韦拨群、副师长黄松坚和政委陈洪涛坚持开展对敌斗争。1931年11月开始派人到富宁发展新据点,建立红军游击队、赤卫队,及以七村九弄为中心的滇黔桂边区游击根据地和苏维埃政府,与强大的滇桂军阀进行艰苦卓绝的斗争。

富宁“七村九弄”位于滇桂两省区结合部,是富宁县谷拉、皈朝两乡方圆30公里的一片山区,境内山高林密,层峦叠嶂,道路崎岖,地势险要,交通闭塞,俗有“抬头朝上是白天,弯腰看底是夜间,隔山喊话听得见,走拢对面要半天”之说,加上国民党军阀长期鞭长莫及,是建立红色游击根据地理想之地。

1934年11月20日,中共滇黔桂边区临委在今富宁县谷拉乡谷留村召开边区劳农会、赤卫队大会,宣布成立“滇黔桂边区革命委员会”“滇黔桂边区劳农游击队第三联队”“滇黔桂边区劳农会”。至此,滇黔桂边区革命根据地党、政、军、群各套组织机构组建完成,成为中国共产党在云南少数民族地区建立的第一块重要的红色根据地。

由于谷留村特殊的地理位置,边区临委将谷留村设为各套领导机构的常驻地。为保卫根据地核心重地的安全,在地势比较高的山岗上修建了谷留碉堡。碉堡四周有射击孔,对准各个路口,可有效封锁敌人。从谷拉到谷留必经之地甘屯,有一个地势险要,易守难攻的溶洞。边区第一次党代会召开后,红军游击队把该洞作为一个重要的前哨,派一个红军分队把守,多次转移群众到该洞躲避敌人追捕。为纪念红军,群众将该洞称为甘屯红军洞。

据史料记载,根据地红军游击队最多时达8000多人,人口达180多万,给敌人以沉重的打击。据不完全统计,光是富宁一带的红军游击队和赤卫队员投入战斗,歼敌近3000人,303名红军指战员、赤卫队员牺牲。整个根据地有7000多名群众被敌人杀害,1339个村寨2000多户人家被烧毁,1万余人无家可归。其斗争之艰苦,牺牲之惨烈,英雄之伟大,敌人之凶残,与同时期的其他革命根据地相比,实是不相上下。后人不应该忘记。

富宁是革命老区在全省范围均得到广泛认可,但由于多种原因,中国工农红军滇黔桂边区游击队和滇黔桂边区革命根据地的斗争未能载入红军南方游击战争史,在权威性的中国共产党民主革命时期历史著作中没有反映,留下不少的遗憾。富宁革命老区人民群众的生产生活条件仍然处在贫穷落后的现状。富宁迫切需要抓住历史机遇,采取措施,全力扩大影响力和推动经济发展。

2016年7月18日,位于富宁县归朝镇的滇黔桂边区苏维埃政府旧址、青年会旧址正式开馆,旧址占地面积2000余平方米,主要由滇黔桂风云人物馆、滇黔桂边区革命纪念馆、粤东会馆、滇黔桂边区革命纪念碑、洞楼惨案遗址等载体构成,是富宁县开展爱国主义教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动的新基地。旧址的修缮开放,对于保存当年那段珍贵的历史,传承弘扬滇黔桂边区精神,进一步发展红色旅游文化产业都有着重要的现实意义和历史意义。